Les symptômes alarmants de la porphyrie hépatique aiguë à connaître

Chaque année, de nombreux patients en Europe consultent pour des symptômes inhabituels qui s’avèrent parfois liés à la porphyrie hépatique aiguë (PHA), une maladie métabolique rare. Souvent méconnue et difficile à diagnostiquer, cette affection génétique déclenche des crises soudaines et sévères qui affectent tant le système nerveux que des organes vitaux. Comprendre les signes avant-coureurs de la PHA est essentiel pour une prise en charge rapide et efficace, évitant ainsi des complications graves. En 2025, les avancées médicales permettent une meilleure détection et traitement, mais cette maladie reste un défi pour les patients et professionnels de santé.

Symptômes principaux de la porphyrie hépatique aiguë : douleurs abdominales et manifestations neuro-viscérales

La porphyrie hépatique aiguë symptômes (PHA) se manifeste d’abord par des épisodes de douleurs abdominales brutales et intenses, qui constituent le signe le plus fréquent et le plus caractéristique des crises. Ces douleurs peuvent durer de plusieurs jours à deux semaines, souvent localisées dans la partie supérieure de l’abdomen, mais irradiant parfois vers le dos ou les membres. Leur intensité est telle qu’elles peuvent nécessiter une hospitalisation. Dans 85 à 95 % des cas, ces douleurs sont associées à un ensemble de symptômes neuro-viscéraux, ce qui complique encore le tableau clinique.

Outre les douleurs, les patients souffrent de troubles neurologiques variés, notamment une faiblesse musculaire progressive pouvant aboutir à une paralysie, des troubles sensitifs avec des sensations anormales, des fourmillements voire des convulsions. Ces manifestations nerveuses sont liées à l’effet toxique des précurseurs accumulés, en particulier l’acide delta-aminolévulinique (ALA) et le porphobilinogène (PBG), sur les nerfs périphériques et le système nerveux central.

Par ailleurs, des symptômes psychiatriques surviennent fréquemment, comprenant une irritabilité exacerbée, de l’anxiété, des hallucinations auditives ou visuelles et parfois une confusion mentale sévère. Cela peut emmener à évoquer à tort des diagnostics psychiatriques tels que des troubles psychotiques ou une dépression majeure. Les patients racontent souvent cette phase comme un état vaporeux où le contact avec la réalité devient difficile.

Signes cutanés et symptômes associés dans les formes rares de porphyrie hépatique aiguë

Outre les manifestations neuro-viscérales dominantes, certaines formes de porphyrie hépatique aiguë se distinguent par des signes cutanés évocateurs qui viennent enrichir la symptomatologie complexe de la maladie. Principalement la porphyrie variegata (PV) et la coproporphyrie héréditaire (CH) présentent ces atteintes. Elles touchent un plus faible pourcentage de patients, mais nécessitent une attention particulière à cause de leur impact sur la qualité de vie.

Sur la peau, ces symptômes se traduisent par une fragilité accrue au niveau des zones exposées à la lumière solaire, notamment le dos des mains, les avant-bras et le visage. La peau devient fine, sujette à des cloques, des ulcérations et une cicatrisation difficile. Ce phénomène s’explique par l’accumulation de porphyrines dans les tissus cutanés, provoquant des réactions de photosensibilité. Les patients rapportent souvent l’apparition de brûlures, démangeaisons et rougeurs après une exposition limitée au soleil.

Méthodes diagnostiques précises pour identifier la porphyrie hépatique aiguë

Le diagnostic de la porphyrie hépatique aiguë repose sur un ensemble d’examens biochimiques et génétiques qui permettent de confirmer la présence d’une crise et d’identifier le type exact de porphyrie. Cette démarche est délicate car les symptômes sont pluriels et souvent confondus avec des pathologies plus courantes. En clinique, une suspicion doit être rapidement émise chez un patient présentant une douleur abdominale inexpliquée associée à des troubles neurologiques ou psychiatriques.

Le marqueur clé est la mise en évidence dans les urines d’une concentration très élevée d’acide delta-aminolévulinique (ALA) et surtout de porphobilinogène (PBG). Cette élévation est pathognomonique et survient pendant les crises aiguës. Des dosages complémentaires dans le plasma et les selles aident à confirmer l’accumulation des précurseurs ou des porphyrines, en particulier pour les formes où des symptômes cutanés sont présents. La technique utilisée généralement est la chromatographie haute performance ou des méthodes immunologiques spécifiques.

Traitements urgents et prévention des crises dans la porphyrie hépatique aiguë

Lorsqu’une crise de porphyrie hépatique aiguë est confirmée, la prise en charge médicale immédiate constitue une urgence thérapeutique. La douleur abdominale intense et les troubles neurologiques exigent une intervention rapide pour limiter les complications. Le traitement de référence consiste en une administration intraveineuse d’hémine humaine, une forme d’hème qui rétablit un équilibre métabolique en freinant la production excessive des précurseurs toxiques.

L’hémine est souvent associée à une perfusion d’hydrates de carbone qui aide à corriger les perturbations métaboliques, notamment en cas de régime hypocalorique qui pourrait avoir déclenché la crise. La réhydratation et l’apport énergétique constituent donc un pilier essentiel du traitement, améliorant les symptômes et raccourcissant la durée de la crise.

Parallèlement, il est impératif de suspendre tout médicament porphyrinogénique ainsi que d’éloigner les facteurs déclenchants évitables, notamment l’alcool et le stress aigu. Une surveillance attentive de l’évolution neurologique est indispensable, car des atteintes graves peuvent nécessiter une prise en charge en unité spécialisée, voire une assistance respiratoire si des paralysies musculaires compromettent la ventilation.

À plus long terme, la prévention des crises repose sur l’éducation du patient, l’évitement des déclencheurs connus, et le suivi médical régulier. En effet, bien que la majorité des patients ne présentent qu’un seul épisode de crise au cours de leur vie adulte, certains développent des crises récidivantes qui nécessitent des injections répétées d’hémine, augmentant les risques d’effets secondaires et d’atteintes chroniques.

Risques à long terme et suivi médical pour limiter les complications de la porphyrie hépatique aiguë

Malgré une prise en charge adaptée des crises aiguës, la porphyrie hépatique aiguë demeure une pathologie complexe avec des risques sérieux sur le long terme. En effet, un certain nombre de patients développent des complications chroniques liées à la maladie elle-même ou au traitement répété, nécessitant un suivi médical spécialisé continuel.

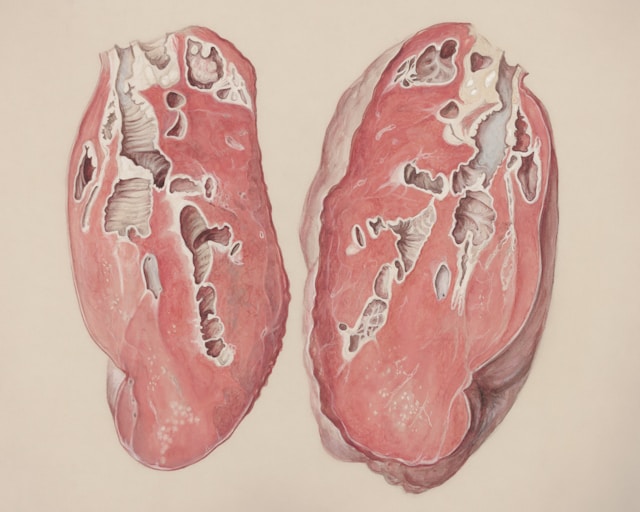

Un danger majeur est la survenue d’un carcinome hépatocellulaire (CHC), un cancer du foie plus fréquent chez les patients atteints de PHA. La fréquence de ce cancer est accrue notamment chez ceux ayant des épisodes fréquents ou persistants. Cela impose une surveillance annuelle à travers des examens d’imagerie hépatique et des dosages sanguins spécifiques afin d’assurer une détection précoce et un traitement adapté.

Par ailleurs, l’insuffisance rénale chronique occasionnée par une atteinte vasculaire et tubulaire récurrente est une autre complication grave. Elle peut résulter aussi bien de l’accumulation prolongée de substances toxiques que de l’utilisation répétée d’hémine. Ce risque renforce la nécessité d’un contrôle régulier de la fonction rénale au cours du suivi annuel.